建築について、

多角的な視点で理解する。

建築物には安全性や耐久性のほか、使いやすさ、健康的に過ごせる環境、

美しさなどが求められます。

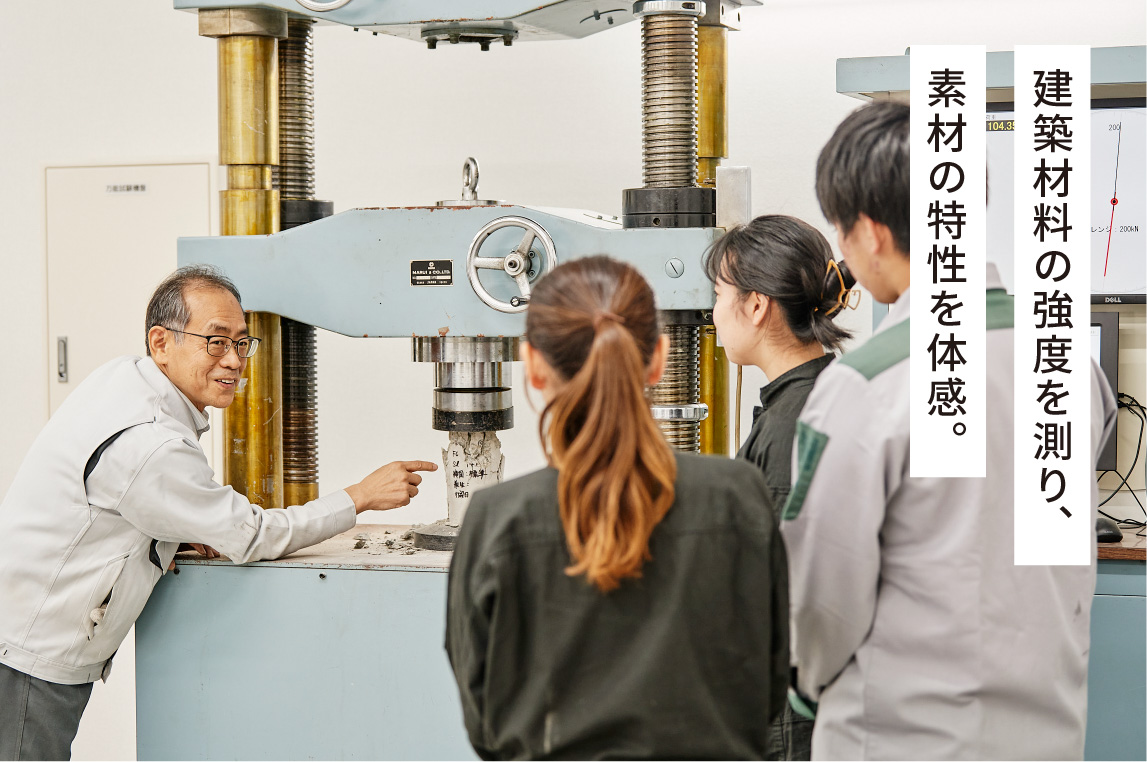

本専攻ではそれらを実現するための専門的な知識や技術を、計画や設計、

構造、環境、材料などさまざまな観点から学んでいきます。

建築と芸術を両面で学びながら

建築の本質を考える。

本専攻では、建築をメインにしながらも芸術系科目を学ぶことできます。芸術分野の素養を身に付けておくことは、建築やインテリアを設計・デザインしようとする際に、とても重要な手掛かりになります。また、夙川キャンパス周辺は、文化・芸術の風土性ある地域に立地し、美術館や現代建築、歴史的な街並みや建造物が多く、身近に学びの環境が揃っていると言えます。建築と芸術を両面で学びながら建築の本質やこれからを一緒に考えていきましょう。 下田 元毅講師 博士(学術)

専攻の学びのポイント

-

- 1文系出身でも、

ていねいな指導で

知識・技術を身につける。 - 人々が安全・安心に暮らすことができる建築を考える力を養成。理系の知識が必要となる建築分野ですが、文系出身者も着実に成長できる環境を整えています。

- 1文系出身でも、

-

- 2学外でも積極的に学習。

現場で学びの多くを

経験する。 - 例えば長期休暇中には西宮市や京丹後市の町おこしなど解決型プログラム、インターンシップなどを実施。そのほか本学主催のワークショップにも参加します。

- 2学外でも積極的に学習。

-

- 3「一級建築士」や

「建築施工

管理技士」の

受験資格を得る。 - 建築士試験の課題である手書きの設計図や業界必須の2次元・3次元CADによる設計技術を身につけます。本専攻で所定単位を修得すると「一級建築士」や「建築施工管理技士」の受験資格を得ることができます。

- 3「一級建築士」や

4年間の学びの流れ

-

- 1年生

- 建築物の種類などの基礎知識を学び、建築図面の描き方などの技術を修得します。

-

- 2年生

- 建築の計画、構造などの専門的な知識を深め、住宅建築などを設計する力を向上させます。

-

- 3年生

- 美術館や図書館など公共建築物設計の課題に取り組み、構想・設計できる力を修得します。

-

- 4年生

- 研究テーマを設定し、建築作品を制作したり、建築に関する研究を行い卒業論文にまとめます。

寄り添ってくれる授業に

自分のスキルアップを感じます。

大手前大学で建築を学ぶ面白さは自由度の高さにあると思います。自分がやりたいと言ったことに先生は快く協力してくれ、指導してくださいます。例えば設計の課題で奇抜な形などを提案しても、頭ごなしに否定せず、どうしたらその形が実現できるだろうかと寄り添って教えてくれます。コンペなどの進行途中のプレゼンボードを先生に送った時には、長文で改善点を指摘していただけました。生徒だけでは補いきれない知識や経験部分を丁寧に教えていただけることで、私たちのスキルアップにも繋がります。「自由度の高さ」と「生徒に寄り添ってくれる先生」こそが、大手前大学での学びの魅力ですね。

山仲 茜音さん

滋賀県立長浜北星高等学校出身

Pick Up授業

研究テーマ別

- ● 複合施設の建築デザインの提案

- ● 歴史的建築の保存再生に関する研究

- ● 建築の構造デザインに関する研究

- ● まちの景観色彩に関する研究

- ● 夜間景観の輝度に関する研究

- ● 観光まちづくりを目的とした地域計画に関する研究

建築&芸術学部の学生が尾鷲市の

古民家の

環境維持を目的に

障子の貼り換えをしました

大手前大学 建築&芸術学部の川窪教授のゼミでは、地方都市や農山漁村の空き家についてフィールドワークにより現状を調査し、放置による危険家屋にならないようリノベーションや移住者の住宅として利活用する方法を提案しています。

同ゼミでは、三重県尾鷲市にあるNPO法人「おわせ暮らしサポートセンター」と連携し、空き家対策の活動をしてまいりましたが、その一環として学生達が九鬼町の「カネト」と呼ばれる古民家の障子の貼り換えを行いました。「カネト」はかつて干物屋を営んでいた家で、約1000㎡の敷地に、玄関のまるみを帯びた「むくり屋根」や雨どいに家紋をしつらえた往時の反映を忍ばせる特長ある建物です。

今回参加したゼミ生4名は傷んでいた約40枚の障子の貼り換えにチャレンジしました。古い障子紙を丁寧にはがし、新しい紙を慎重に張り付けるという根気のいる慣れない作業でしたが、次第に要領をつかんだようで、最後に貼り替えた障子を元に戻すと、往時の豪華な屋敷の雰囲気が少し垣間見える感じがしました。

今後は、床板の貼り換え等に取り組み、学生の合宿所などでの活用を目指します。

ゼミを担当している下田先生の

人気動画はこちらから!

Instagramはこちら!

卒業制作はこちらから