大手前大学がめざす

グローバルな視点を

もった看護師とは

日本の医療に、

国際看護のスキルが

必要な理由

日本医療のグローバル化が

急務になっています。

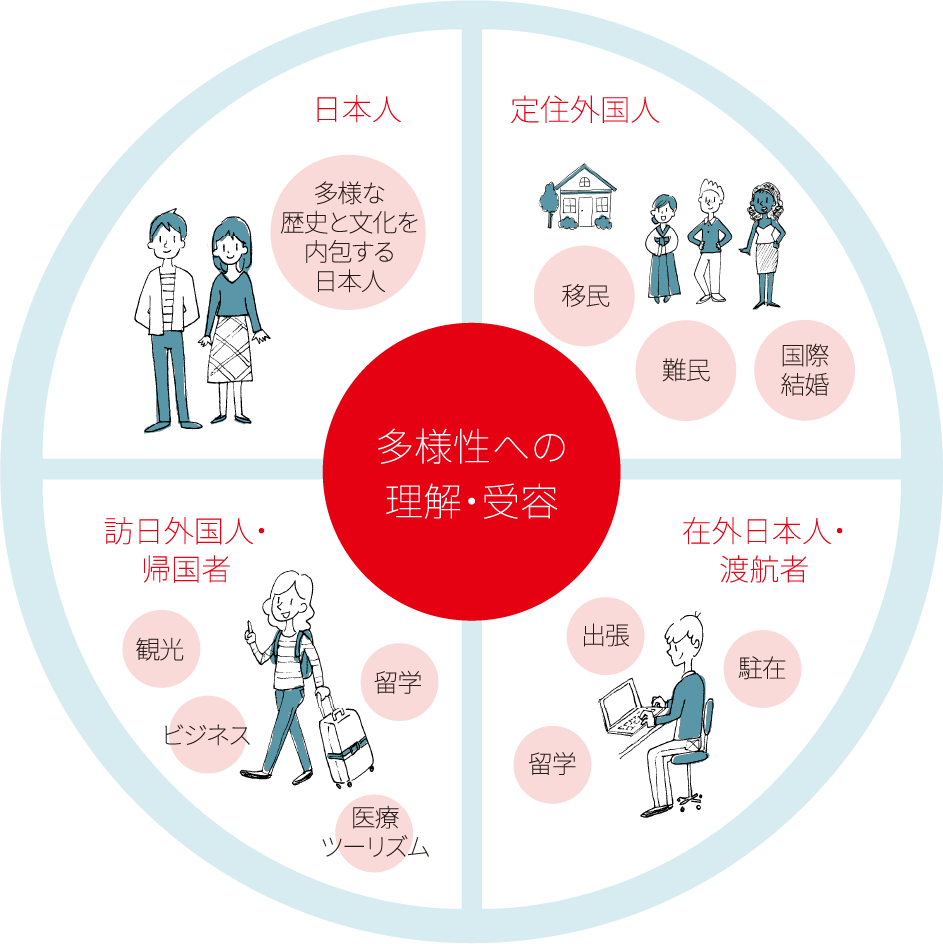

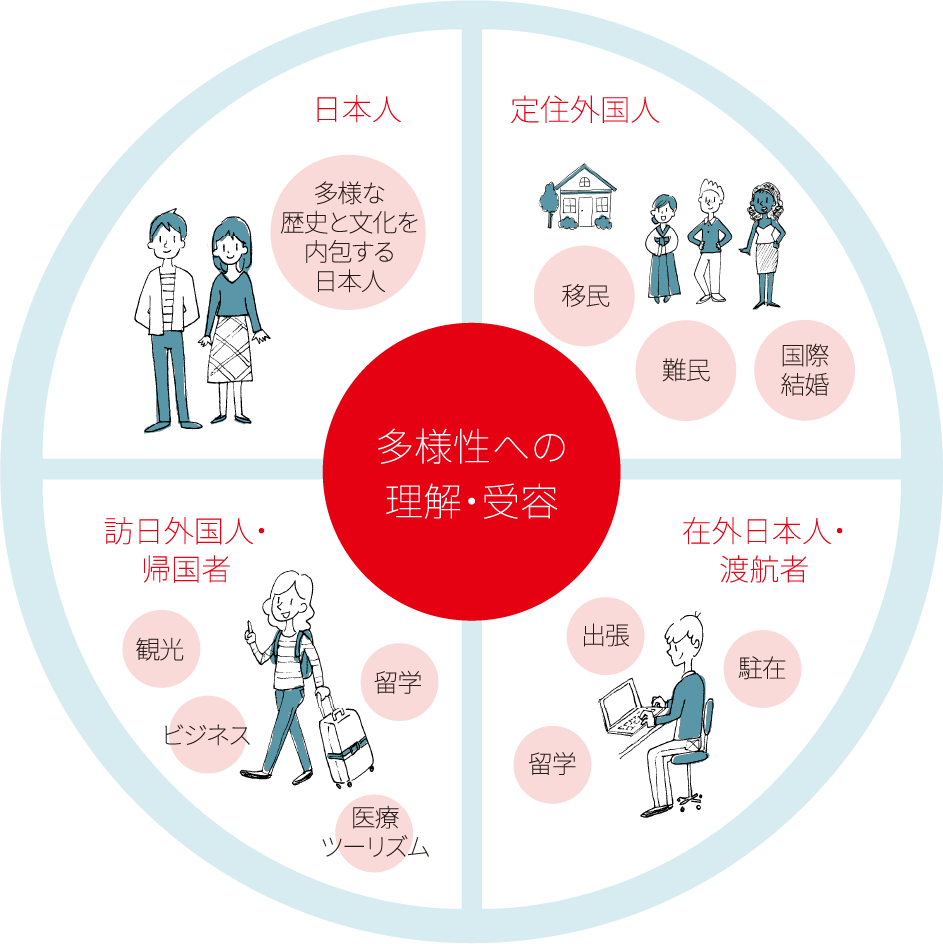

現在の日本は、日本人以外に定住外国人、訪日外国人、在外日本人など多様な人々が関わり、すでに「国際化した社会」です。厚生労働省では、医療機関における外国人の外来対象者の方々に対する「受け入れ可能な環境」を整えるため、様々な取り組みを行ってきました。その甲斐もあり、外国人対象者を受け入れた経験がある医療機関は外来で約8割、入院では約6割となりました。定住・訪日外国人が増えていくこれからは、受け入れられる医療機関の増加とサービスの向上が必須の課題です。課題解決のために、英語のみならずやさしい日本語での対応、異文化や宗教への理解などのスキルをもった医療スタッフの養成が必要なのです。

-

多様性への理解力と

グローバル社会への

適応力。現代の日本には図に示すように多様な人々が暮らしており、特に京阪神地区は外国人比率が高く、それはそのまま医療現場の対象者比率でもあります。日本語以外の言語が話せ、外国の文化や慣習を理解し受容性と寛容さを持ち合わせた看護師が、これからの医療現場で必ず活躍します。

-

コミュニケーション力を

重要視した

グローバル人材。国や価値観、習慣などあらゆる文化の違いや枠を超えて多様性を理解し、違いを尊重し受け入れながら共に生きていく社会では「教養」も重要な医療の礎になります。さらに専門的な技術と基礎医学を身につけると同時に、強い精神力と体力をもった「へこたれない看護師」を育成します。

-

男性看護師の

社会的ニーズに応える。身体が大きく力の強い患者や同性にケアをしてほしいと要望される男性患者への対応、救急搬送が必要な現場など、男性の看護師が必要となる場面が増えています。ケアの受け手が心も身体も安心して預けられる、そんな対象者に寄り添うためにも、男性看護師のニーズは今後ますます高まっていきます。

-

患者にはさまざまな

立場がある。

地域のリアルな現場で学ぶ。医療の現場は日常よく目にする医療機関だけではありません。例えば本学部では、加古川刑務所と連携を取り、受刑者である対象者への対応を現場の医療関係者から学びます。

心理状態、看護の仕方など特徴的な立場にある対象者への対応も体験します。 -

1年次から4年次まで、

多様性への看護を

意識した授業。看護系の国家資格として「保健師」や「助産師」などもありますが、本学部では「看護師」だけに絞った教育であることが特徴です。1年次から4年次まで、グローバル化した社会に対応できる看護の授業を展開し、看護師としての資質や基礎力を培います。本学部を卒業すると「看護師国家試験受験資格」が得られます。

-

思考を深める

学びの空間大阪城や大阪府庁など都市の主要機関が集まる地区にある本学部のキャンパスは、「都会的」「スタイリッシュ」「マチュア(成熟)」をテーマに新設しました。物や装飾などの無駄を省き、最先端の機器やスマートなデザインのインテリアを採用。自律した大人になるための学びにふさわしい空間をイメージしています。 施設紹介

「グローバル人材

としての看護師」を

身につける。

求められるのは、

「へこたれない看護師」。

グローバル化が進む現代の日本も、残念ながらいまだに多くの偏見や差別が残っています。本学部の学生には、自分の言動が他者への喜びや悲しみにつながることを知ってもらいたいです。そして、差別以外にも多くの痛みを感じている人たちがいることを知り、「どうしたら相手に寄り添えるのか、痛みに共感できるのか」を考える力を養って欲しいと思います。本学で看護の基礎、演習と実習を繰り返し経験することで看護の現場で出合うあらゆる困難に耐え得る知識、技術と精神力を身につけてもらいたいと思っています。そんな「へこたれない看護師」を育て、未来の多様な現場の要になる、グローバル人材としての看護師を育てることが本学部の使命です。

国際看護学部教員

5つのCredo

グローバルスタンダードな(成熟した)

教員であるために

- 01直接的で丁寧な

コミュニケーションをする -

- すべての対人関係において、笑顔・アイコンタクト・丁寧語でコミュニケーションする

- コミュニケーションする必要のあるところへ自らが直接行く

- 学生を「~さん」と呼び、使役動詞を使わない

- 02伝えるのではなく伝わる

コミュニケーションをする -

- 日常会話にやさしい日本語、英語を取り入れる

- 非言語的コミュニケーションツールも活用する

- 事実を率直に述べる

- 03話しやすい環境作りを

自分から行う -

- 自分の意見を積極的に述べ、相手の意見を関心を持って聞く

- 相手が話してよかったと思える肯定的なフィードバックをする

- 会話の前には相手の都合を確認し、相手の時間を大切にする

- 04教育・研究、人生を愉しむ

-

- 1人のプロフェッショナルとして、自分の看護観を伝承する

- 研究活動に関して各自が明確なノルマをもって取り組む

- 自分や家族のための時間も大切にするタイムマネジメントを行う

- 05学生と大学、自らの未来を

創造することに責任を持つ -

- 学生のもつ力を信じ、学生自身で解決できるよう支援する

- 次世代を担う人材(後輩教員)の育成に積極的に関わる

- 自分たちの活動(科研・社会活動含む)を、学部や大学の発展につなげる

※クレドとは、企業活動の拠り所となる価値観や行動規範を簡潔に表現した文言、あるいはそれを示したツール。具体的で実践的であることが特徴。

-

活きた英語を学ぶ

実践英語 プログラム「LEO」。本学部では、英語が苦手な学生でも自然に英語力が身についていく環境を整えています。「LEO」は、使える英語を学ぶコミュニケーションプログラム。段階的かつバランスよく「聞く」「話す」「読む」「書く」を学んでいきます。英語を日常生活の一部として感じられるよう、クラスは毎日開講しています。

-

世界を知る人たちから、

本当の国際感覚を学ぶ。教科書やインターネットなどに世界の情報があふれていても、そこに暮らす人たちの実際の習慣や感覚は、体験しないとわからないものがあります。本学部では世界の現場で活躍する方々を講師として迎え、真の国際的視野を学んでいきます。

-

例えば病は

どう世界へ広がるのか。

医療以前の課題にも

目を向ける。医療を行うとき直接的な知識や技術は最も大切なスキルですが、本学部では一人の医療人、社会人として幅広い知識や経験をもってほしいと願っています。例えば港や空港の検疫所などで実習を行い、医療につながる知識も深めていきます。