研究活動

クローズアップ

自然と人の「あわい」を探る旅

建築&芸術学部

前田 耕平 講師

研究テーマ:現代美術 インスタレーション パフォーマンス

「自然と人の関係や距離」について

私は「自然と人の関係や距離」に興味をもって、現代美術分野の作家として制作活動しています。生まれは和歌山の自然豊かな田舎街でした。幼少期からの海や山での時間が、自然や人の関係について興味をめぐらせた原体験になっているように思います。

高校時代はカヌー競技に励み、遠征でたくさんの海や川、湖やダムに行きました。運よく世界大会でロシアに行けることになり、人生初の海外にそれはそれは感動しました。大会のことを忘れるくらいに、持参したビデオカメラで風景や人を撮影していました。

今思えば、その時に体験を記録・表現したい!という思考が始まっていたんだと思います。その後、様々な芸術表現に触れようと大学に入り、留学先のフランスで現代美術を知りました。卒業してからはフィールドワークにでかけ、写真や映像、パフォーマンス、インスタレーションなどの作品を発表しています。自分がその土地に移動・滞在し、そこで得た体験をどのような表現をもってして、立ち上げることができるのか、現在も探求しています。

近年、リサーチでよく訪れたのは「川」と「動物園」です。この二つ、関係なさそうではありますが「自然と人の関係や距離」について考えるにはうってつけでした。コロナ禍に、自作の“いかだ”で京都から大阪の川をくだり、心の引越しをしたパフォーマンス《living》を実施。京都の桂川から引越し先の北加賀屋の木津川まで4日間をかけて流れていきました。また千葉県の市川河口から井の頭公園の池(水源)までを遡上したパフォーマンス《東京遡上》では、江戸時代に川を使った塩の道(当時、千葉県市川で塩が作られ、舟運で江戸に運ばれていた)その歴史をなぞる形で、実際に3日間かけ手漕ぎ舟で海水(塩)を運びました。最近では京都の人口河川の生態系を観察する「高瀬川モニタリング部」などの主宰をしながら、地道に川にアクセスしています。「川」に入ること、みつめることで、そこに潜む人間の存在や営みについて知ることができるような気がしています。

「動物園」については、2024年に和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで開催された展覧会「動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト『あわいの島』」を紹介します。これはアドベンチャーワールドを運営する企業との協働プロジェクトの一環で、私自身、アーティストとして企業や社会と繋がって制作することについて考える大きな経験となりました。

プロジェクトの中で考える自身の存在

このプロジェクトのスタートは2022年に遡ります。アドベンチャーワールドがパーク理念を「いのちをみつめ、問いつづける。いのちの美しさにきづく場所。」とし、動物園のこれからの存在意義を社会に問い、「いのちの循環」のデザインを考える活動を始められたタイミングでもありました。その時、私が展示作家として参加していた「紀南アートウィーク2021」に施設の方が来られていたことがきっかけで、見学に伺い「動物園について考えるコラボレーションができれば」という話に。その後「動物園の未来ラボ アーティストリサーチプロジェクト」を立ち上げました。

日本には「動物園大国」と言っていいほどの多彩な園や館があります。JAZA(日本動物園水族館協会)は、自身の役割を「種の保存」「教育・環境教育」「調査・研究」「レクリエーション」と掲げており、これらは動物園・水族館がミュージアムとして成り立つ重要な軸でもあります。一方で、社会的には動物愛護や動物福祉への関心が高まり、娯楽としての背景が強かった日本の動物園は、施設としての使命や有り様を見直す時期にもなってきているようです。そこで、アドベンチャーワールドをリサーチすることで見える「動物園」における生態系と共生についてリサーチし、「いのちをみつめ、問いつづける。いのちの美しさにきづく場所。」について考えることにしたのでした。

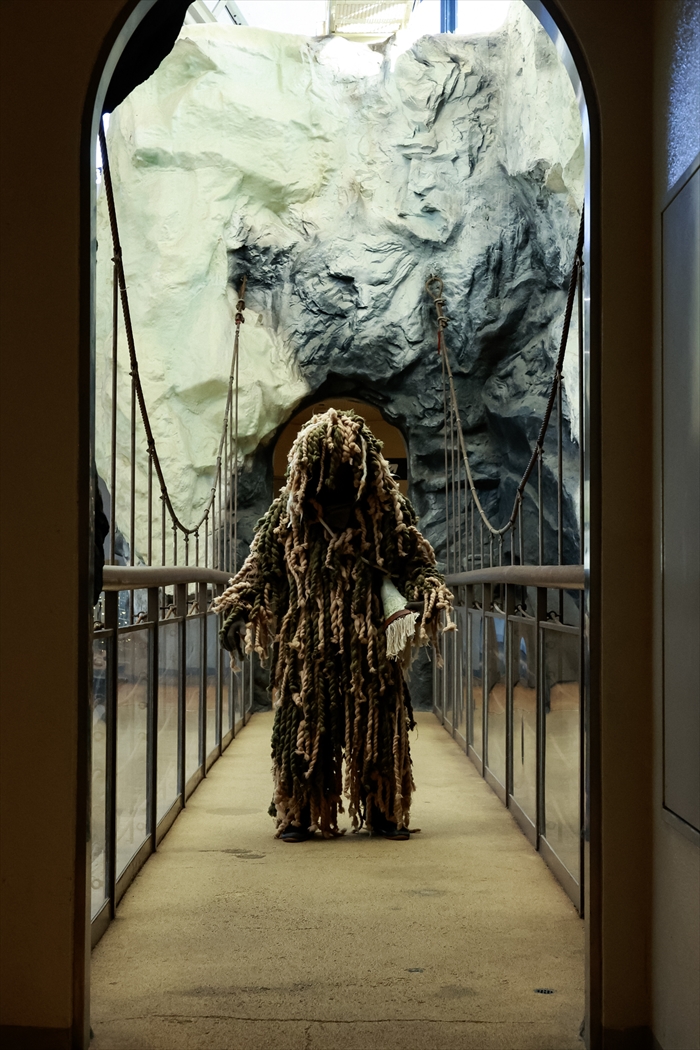

Photo:Manabu Shimoda

-

-

Photo:Manabu Shimoda

1年目は動物園を取り巻く人々の環境をリサーチしていきました。施設で働く36人のスタッフの皆さんにインタビューを行い、仕事内容や課題、動物園の理想像などをお聞きしました。また動物と距離の近い飼育員さん同士でのディスカッションを実施し、個人と動物との距離感を探っていきました。

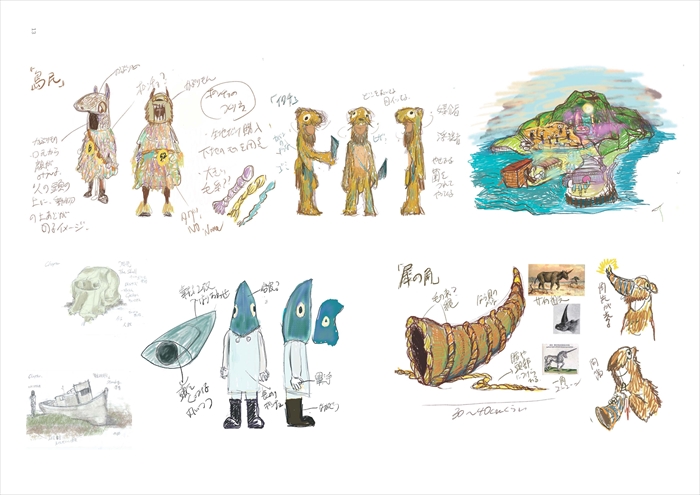

リサーチを経て、アドベンチャーワールドを架空の島と設定した「あわいの島」という物語を構想しました。当施設がある和歌山は太平洋や熊野の⼭々に囲まれた自然豊かな場所であり、自然や聖地との境界(=あわい)については興味を持っていましたが、動物園の自然とも人工とも言える曖昧な「あわい」を重ね合わせ表現したいと思いました。

2年目より「あわいの島」の物語を通して、動物園を多角的に考えてもらうため、あえて言葉を使わない映像を制作し始めました。この映像では架空の「あわいの島」で、働き暮らす生き物、餌となる生き物、そして境界を超えて侵入する島外の生き物たちとの相互的な交わりとその生態系を描いています。映像内で動物園の動物はいっさい登場せず、生き物の役はすべて人(施設のスタッフさん含む)が演じています。今作で人生初めて制作した衣装を着てもらい、アドベンチャーワールドの様々な場所で撮影を行いました。最終的には映像とプロジェクトの軌跡(アーカイブ)を展覧会で発表しました。このプロジェクトで知った、動物と人が共生することの生々しい状況や葛藤についてなど、すべての動物園の現状を語りきることはもちろん難しいですが、作品を通して誰かが未来について考えるきっかけが生まれることを期待しています。

すぐそばの「対話」から遠く離れたところへ

“芸術”があるところには、白黒はっきりできないようなことを、誰かと共有できる時間が含まれていると思っています。それらについて考えたり、表現できるというのは、とても豊かなことだと思っています。今のプロジェクトもそうですが、地元で作品を発表する機会が時々あります。自分の活動を故郷の人に伝えるということは難しく、こっ恥ずかしいものだったりします。両親、祖父、小学校の担任、ヤンチャをしていた友人、服屋のお兄さん、部活動の後輩…そんな人たちが「よくわからない」と言うから伝えないのではなく、「なんだかよくわからないけど色々考えた」と言ってもらえる時間は作りたい。それは自分なりの「対話」なのかもと思っています。最近は母と作品について議論するようになりました(笑)。

自身の活動が万人に受け入れられるとは思っていません。初めて企業と長期的なプロジェクトを実践し作品を作らせてもらいましたが、つねに「異質」であることで、これがよき「対話」になっていたのではと感じています。主に自分のために作品をつくってきましたが、“誰か”のために制作することの喜びや葛藤を感じることができたのは一つの発見でした。最近は舞台の現場で、演者・演出としての仕事をさせてもらうこともあります。制作ジャンルにはこだわりませんが、共通してそこには自分の身体があり、多様な人や場所とのコミュニケーションがあるということ。その過程に「自然と人の関係や距離」をみるのかもしれません。

2025年は広島での個展を予定しています。新作のために広島の太田川に通っています。現在までの自身の活動の体系を少しひいたところから観察し、楽しんでみようと思っています。