研究活動

クローズアップ

社会学的な問いとしての「ひきこもり」

現代社会学部

伊藤 康貴 准教授

研究テーマ:社会学 社会問題論 地域社会学 社会調査法 不登校・ひきこもり

ひきこもりの社会的背景に目が向けられるまで

いまだに「ひきこもりは甘えだ」とか「弱いからひきこもりになる」という誤解を抱いている人が少なくないですが、むしろそのように他者を評価するまなざしが人をひきこもらせているという社会的な仕組みの方に目を向ける必要があります。そもそも「ひきこもり」が社会的に注目を集めるようになったのは1990年代後半からですが、それ以前より不登校(「登校拒否」とも呼ばれていました)の文脈においても「ひきこもり」は問題視されていました。1960年代ごろまでは「学校恐怖症」という言葉も用いられていましたが、結局のところ、「学校」という集団に「適応できない本人の問題」という周囲の本人に対するまなざしがそこにはあったわけです。このまなざしの枠組み自体は、その後に社会問題として扱われ出す「ひきこもり」でも同様に用いられることになります。「ひきこもり」では「学校」に代わって「人間関係」や「コミュニケーション」「就労」「地域社会」などの言葉を用いて、そのような場や関係に適応できないことを問題視してきたわけです。

逆に、本人に対してそのようなまなざしを向ける側(=日本社会)がそもそもどのような特質を持っていたかというと、人の人生のある側面においてきわめて同質性を求める規範意識(同調圧力)の存在が指摘できます。同調圧力はそもそも目に見えないので、いくつかの事例をふまえて可視化してみましょう。たとえば職業の場における長年の慣行として、日本では新卒一括採用や終身雇用・年功序列が強くありました。いまでも多くの学生が就活で新卒のカードを切ろうとしています。教育の場においてはいまでも同一年齢による集団編成が強くあります。統計データとしては、たとえば大学入学時年齢の分布や婚外子の出生比率がOECD諸国と比して極端に同質的であるという解釈ができます。こうした教育や婚姻における同質性を求める規範意識の結果、大学入学時年齢はOECD諸国の平均では19歳から25歳ぐらいまで幅があるのに対して、日本ではほぼ18~19歳です。婚外子の出生比率はこの50年間で多くの国々で大幅に増加したのに対し、日本では1%ポイント程度の増加にとどまっています。いまではあまり口にされることが少なくなりましたが、そもそも「一億総中流」という言葉自体が日本社会における同質性の高さを規範的に求める特質を象徴的に表現していたといえるでしょう。

「ひきこもり」が社会問題として扱われ出してから30年経ちます。この間において、これまで可視化されてこなかった人間や生活のあり方が、水平的な多様性だけではなく垂直的な格差としても社会的に顕在化しました。前述したような同調圧力が強い領域はありつつも、貧困や社会的排除、差別やマイノリティなどの領域においては、社会的な取り組みの必要性が声高に叫ばれるようになりました。ようやく私たちはこの日本社会における人をひきこもらせる機序に気づきはじめたのだと思われます。

当事者としてふり返ることで見えてきたこと

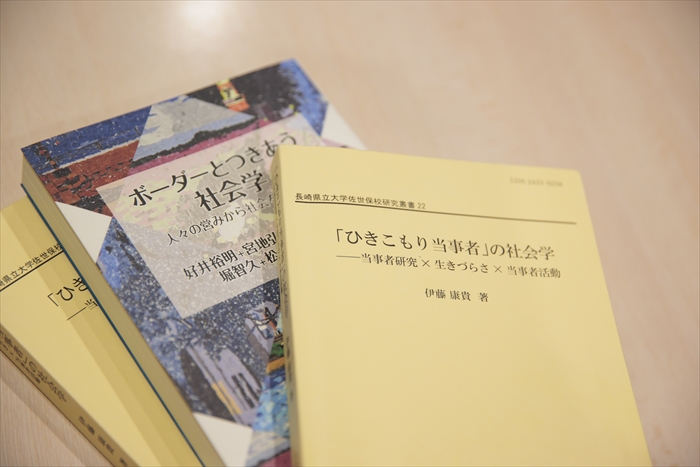

私の場合、たんに「当事者」としてだけでなく、その経験を「社会学」というレンズを通してふり返ることになりました。「社会学のレンズ」というとややとっつきにくい表現だと思いますが、要するに、社会学的な理論枠組みや経験的なデータ(統計データやインタビュー・参与観察などで得られるデータ)などを用いて、多様な観点から私自身のひきこもった経験をふり返り、また社会構造とも結びつけていく態度のことを指していると私は考えています。「社会学を学ぶ」、あるいは「社会学をする」というのは、まさにそのような態度を身につけ、実践することだと思います。私はそのことにより、自らの経験について絶対視することなく、うまく距離をとりながら、自らの「生きづらさ」に対して俯瞰的かつ多面的に検討することができたのではないかと思います。

たとえば、私はかつて卒業論文で私自身のひきこもった経験をふり返った自分史を書いたことがあります。あのように経験を文章としてまとめていくことも、自らの経験を相対化しつつ自らの実存を問い直すきっかけとなります。また、他者と自らを比較・関連させつつ対話(社会学はその対話活動の一部をなす)をはじめていく際の土台ともなりえます。自らの混沌とした経験に対して言語という秩序が与えられることで、生きづらさを手懐けていくことにもなるわけです。

そして、そのようなふり返りが1回で終わらず、常に更新され続けるという点も重要だと思います。他者との出会いや対話によって新たな気づきがもたらされることもありますし、年齢を重ね、自らの身体や他者との関係が変化することによってもたらされる新しい視点もあります。また、生活する場所・地域によって暮らしにおける意識の向け方やものの見方が変化するということもあります。

私の場合ですと、2018年に、こちらも12年ほどひきこもった経験を持つ女性と結婚し、同時に九州のどちらかというと田舎の方にある大学に職を得たので、ともに移り住んだことがあります。関西とはまた異なる文化が存在する見ず知らずの土地における新たな共同生活は、これまで私が抱いていた常識(社会学的なものも含む)を破壊したとまでは言わないまでも、問い直しを迫りました。この間の出来事については、最近になってからいくつかの文章としてまとめていますが、それはある意味で自らが書いた自分史の更新であり、すなわち私の新しい社会学のはじまりということでもあると思います。「人間に対する問いは尽きない」というのが当事者として、また社会学者として見えてきたことになります。

当事者との対話を通して発信する意味

正直、一言で「当事者」といってもそのありようは多様でした。まったく同じ経験をしているわけではありません。経験として重なる部分がありつつ、違いも当然にしてあります。きわめて当たり前の話ですが、私自身も研究を始める前は、「ひきこもり」という言葉に付随した社会的イメージに引きずられていたと思います。実際にフィールドワークで多様な当事者の姿や語りに触れることによって、私自身いろいろと思い直すこともありました。もともと私も若い時分は就労や対人関係の回復などわかりやすいゴールの形を想定していました。しかし、フィールドワークを通して、そのように思う(思える)こと自体がある種の特権的立場に自らが立っていることの証左であり、そのように思えない当事者(とくに長期にわたって引きこもった場合)の存在や、ゴールが決してゴールではない(むしろその後も生きづらい状況や実存的な苦しみが続く)ことにも気づいていくことになります。

もちろん、当事者というカテゴリーのなかにおいて、「同じでありつつ違う」あるいは「違いがありつつ同じ」ということがある種の連帯感を生むことも事実です。微妙な差異が対話を生み、また衝突も生み出します。自らの実存をかけた対話になるので、衝突が起きてしまうのは仕方ないと思いますが、そのような衝突を回避する方法として、たとえば自助グループなどの当事者活動においては「まずは相手の話に耳を傾け、否定しない」といった約束事があったりします。実は社会調査におけるインタビューの方法においても同様の警句があったりしますが、そのような約束事を設けることで生みだされる語りもあるわけです。私は、そのようなフィールドワークを通して、当事者のオルタナティヴな語りに触れつつ、当事者が「自らを語る」という主体性をも取り戻す過程をも間近に観察できたのがとても有意義でした。人の変化の過程というのは意識的に見ないと見過ごしてしまいますから、そういったことに当事者研究や社会学的にアプローチすることで、意識的に観察することができたということです。

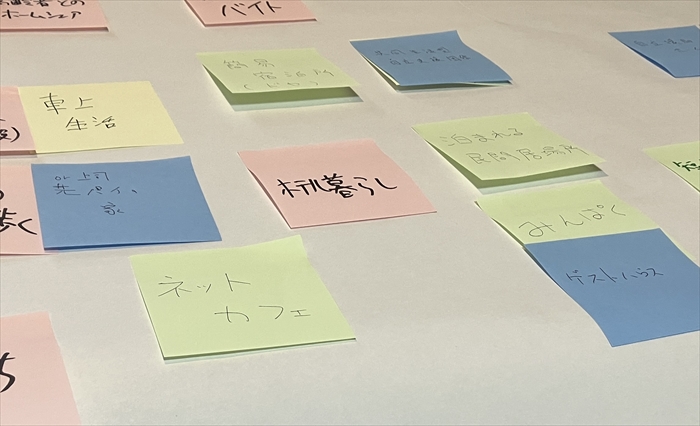

一方で、一般就労なり中間的就労なりで「次のステップ」とされる段階に行くようになった人たちのなかには、新たに生きづらい局面を迎える人もいます。職場の無理解や人間関係の厳しさ、長時間労働といった就労における局面だけでなく、そもそも家族とのしんどい関係に変化がなかったり、もしくは新たに家族の介護の問題が生じたりするなど家族における局面での生きづらさもあります。そこに経済的な不安や生活不安が重なるなどで調子を持ち崩す人もいます。結局のところ「ひきこもり」そのものが問題というよりは、私たちの生きる社会の仕組みの方に問題があるのだと思います。生きる中で生じる困難と、それに対する社会的な支援や理解の貧しさが、結果として人を「ひきこもり」という表現形態に導くのだと思われます。

社会学、それは“生き方を問う”学問

社会学の立場から「ひきこもりとはこうだ」という明確な答えをバシッと示すのはなかなか難しいですが、社会学的な問いとして「ひきこもり」を扱うことは、個人的にはかなり有意義であったように思います。というのも、「ひきこもり」という現象それ自体が、社会学者に対して多面的なものの見方を要求するところがあるからです。

「ひきこもり」は単なる病気や障がいでもなく、個人のアイデンティティや他者とのコミュニケーションのありよう、家族や地域あるいは社会政策や国家のあり方、若者文化や自己表現、社会運動といった幅広い文脈を視野に入れる必要性を要求します。私は「ひきこもり」をテーマにしつつも、それを基点にして現代社会における多様で複雑な構造にアプローチしてきたように思います。そもそも、「ひきこもり」というもの自体、ミクロな視点に立てば、階層や階級、地域や時代性、人生や日常生活に対する思いや願いなどが異なった、多様で個別性のある当事者のありようを目にするわけです。しかし一方で、そのような多様性が存在するにもかかわらず、百万人規模の「ひきこもり」という一定の共通した状態としての「ひきこもり」というマクロな社会現象となっていくところに、社会学的な問いとしての「ひきこもり」の面白さがあるように思います。

それと、結局のところ当事者の方が話されることが、私にとってはとても面白いんですよね。ひきこもるということは、世間で言われている当たり前から距離をとることでもあります。それによって自らを守ったり、休んだり、悩んだり、試行錯誤したり、人によってひきこもることの意味にはズレがありますが、いずれにせよ世間の人たちから見たら常識的な行動ではない(から白い目でも見られてしまう)わけです。でも、実は社会学も似たような側面があって、「常識を疑う」とか「世間のあたり前から距離をとって考える」のが社会学という学問だとよく言われます。だから、ひきこもることはある意味で社会学をすることにもつながるわけです。当事者の方のお話をインタビューなどで伺っていくと、その語りや姿から、それぞれの人生や思考にもとづいた社会学的な含意を感じる瞬間がよくあります。そういった含意を社会学的に突き詰めていくと、私たちが日ごろから抱いている生きづらさの社会的なメカニズムというものも見えてくるんですね。これは「ひきこもり」に限らず、マイノリティの生きづらさにかかわるテーマにおいても同様のことがいえると思います。そして、そういったところから「人間の生き方」を問うことができるのが社会学の最大の魅力なのだと思います。