研究活動

クローズアップ

俳人たちの手紙から知る “言葉の後ろ側”にあった人々の営み

国際日本学部 大学院比較文化研究科

辻󠄀村 尚子 准教授

研究テーマ:日本文学 近世文学 俳文学

俳諧とは -遊びのなかから詩が生まれる-

江戸時代は俳句のことを「俳諧(はいかい)」と呼んでいました。今は、俳句というと、「5・7・5」の17音の短い詩のことを指しますが、江戸時代の俳諧では、「5・7・5」と「7・7」を繰り返し一定句数(100句や36句など)連ねる「連句」も盛んに行われていました。芭蕉も旅で訪れた各地で連句を行っています。

連句は、みんなで句を詠み連ね、一つの作品を創り上げるところに面白さがあります。一つの作品というと、一貫したテーマやストーリーがあるもの、と思われるかもしれませんが、連句の場合、そうしたものはありません。一つの句を付けるごとに、登場人物や場面が変わり、新しい世界が展開します。和歌とは異なり、俳諧では日常の言葉・日常の生活も題材になりますから、その世界は無限に広がります。次の誰かが詠んだ句によって、予測もしなかった物語が次々と誕生する。その時、その場に集まったメンバーだからこそ生まれ出るものを大切にするという点では、今でいうライブに近い感覚があったかもしれません。

言葉の世界に心を遊ばせる俳諧では、「遊びの心」を大切にします。そもそも俳諧という言葉は、「おかしみ」という意味を持っています。俳諧の「諧」には、「和」という意味もあります。手柄を競い合うのではなく、和やかな談笑のうちに、言葉による創造を楽しむ、世界でもユニークな文芸形式です。

連句の第1番目の5・7・5を「発句(ほっく)」と呼びます。これが、「俳句」のもともとの形です。和歌や短歌の31音よりも、ずっとずっと短い17音の世界です。しかもそのなかに季語も入ってきます。なんて制約が多いのだろうと思いますが、ギリギリまで余計なものを削ぎ落としてゆく潔さ、切り詰めた表現の奥に広がる世界の豊かさ。そこに魅力を感じます。

芭蕉は今も昔も人々を魅了するカリスマ

芭蕉の有名な「古池や蛙飛び込む水の音」の句も、『奥の細道』も、現代では「古典」として扱われていますが、芭蕉の時代においては、これまでの俳諧にまったく存在しなかった新しい作品でした。俳諧を、和歌・漢詩という伝統的な雅文学に匹敵する文学ジャンルに引き上げたのが芭蕉です。時代の最先端を切り拓く、革新者であったといえます。言葉のセンスが抜群で、名句・名言が数多く存在することは皆さんもご存知の通りです。奥の細道の旅の後、芭蕉が門人たちに語った「不易流行」は、芭蕉の俳諧理念を表す言葉ですが、現代においても、さまざまに、時には人生哲学としても理解されています。「不易(変わらないもの)」と「流行(変化するもの)」という、対極にあるものを一つにしたところに妙味があるのでしょう。ほかに、「新しみは俳諧の花」という言葉もあります。つねに新しい作品を生み出し続けながら、しかも、その言葉が、300年以上経った現代において、なお、古びることなく、普遍性をもって私たちの心に響いてくる。言葉の勁さを思います。

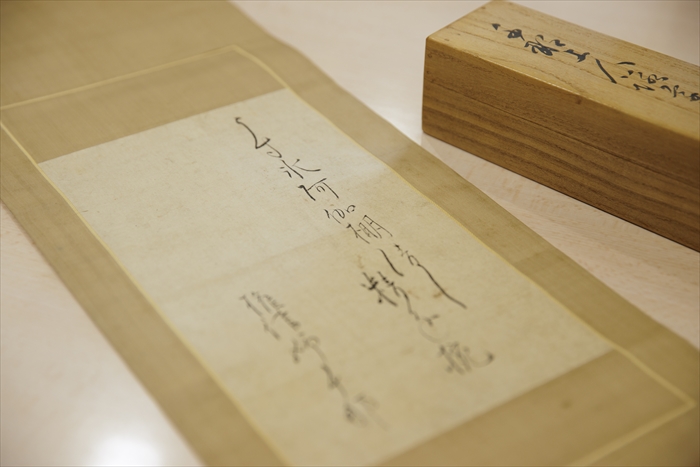

芭蕉は51歳で亡くなりましたが、50歳近い頃に書き残した草稿に、「俳諧の道を追うことだけは、死ぬまで止めることはない」とあります。もう、紙も残りわずかになって、下端の方に、小さいけれど確かな文字で書きつけているのです。生涯を俳諧に賭した芭蕉。俳諧の、何が、それほどまでに芭蕉を惹きつけてやまなかったのか。なぜ、私たちは芭蕉の言葉に惹かれるのか。そのことを知りたいと思うのです。

手紙を通して芭蕉と門人たちの心の機微に触れる

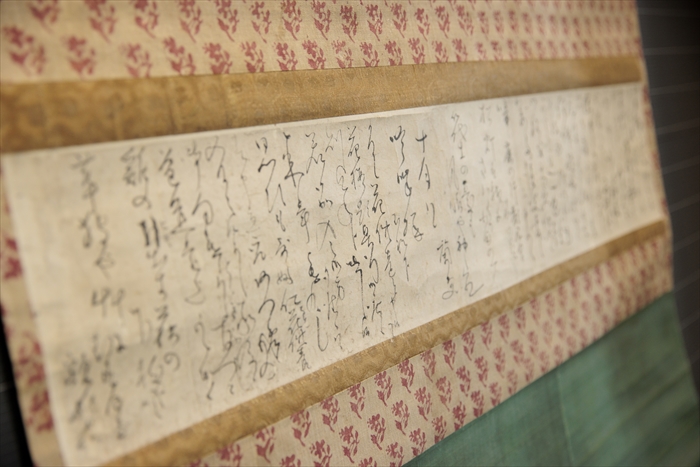

研究を進める上で、大きな経験になったのは、学芸員として直筆資料に触れる機会を得たことです。勤務した柿衞文庫(兵庫県伊丹市)は、芭蕉筆跡研究の第一人者である岡田利兵衞が収集した数多くの俳諧資料を収蔵しています。「古池や」の短冊も、『奥の細道』の清書本の一本も、柿衞文庫に、この阪神間にあるのです。

なかでも私が関心を持ったのは、芭蕉の手紙でした。俳諧の理想を高らかに語ったり、門人の成長を手放しで喜んだりする一方で、漬物が歯にしみるなんて年をとったなあ・・としみじみと漏らしたりと、手紙の芭蕉はさまざまな表情を見せます。ストイックに俳諧の道を突きつめた孤高の人ではなく、人々のなかにある、時には人間くさい芭蕉がそこにいるのです。直筆ならではの筆勢や墨色もあいまって、芭蕉という人間の、心の機微に触れたような思いがしました。

そこから手紙の研究に興味をもち、いまは、芭蕉の門人の手紙を中心に解読を続けています。芭蕉との関係性、世代差、時代の風潮など、個々人の持つ背景によって芭蕉の捉え方もさまざまです。たとえば、芭蕉が江戸で俳諧師として活動を始めた当初からの門人である杉風は、老衰を嘆きながら芭蕉が亡くなった後も38年、86歳まで長生きします。一人、また一人と、芭蕉を見知る仲間がいなくなるなか、杉風は、晩年まで芭蕉が遺してくれた「俳諧を老後の楽しみになさい」という言葉を大切にしていたことが手紙によって知られます。また、蕪村は、芭蕉80回忌の頃に、「芭蕉俳諧の俗気を脱した境地を理想としなさい、でも芭蕉の二番煎じになってはいけないよ」と、入門まもない門人にかなりレベルの高いことを語っています。それぞれの人が、芭蕉の何に惹かれ、何を大切にしてきたのか。そのことを明らかにすることで、芭蕉自身の魅力が浮かびあがってくるのではないかと考えています。

執筆者

辻󠄀村 尚子(ツジムラ ナオコ) TSUJIMURA Naoko

国際日本学部 大学院比較文化研究科

准教授

研究分野

文学・人文・人間・心理

研究テーマ

日本文学 近世文学 俳文学